Die Mieterselbstauskunft gehört zum Einmaleins der Vermietung. Sie bietet Sicherheit für die Vermieter und kann, bei Falschauskünften, schwerwiegende Folgen für das Mietverhältnis haben. Alles, was Sie darüber unbedingt wissen sollten, erfahren Sie hier.

Eine Wohnungsbesichtigung vermittelt einen ersten Eindruck von den potenziellen Mietern. Entscheidende Fragen sind damit aber noch lange nicht beantwortet, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Eine sympathische Persönlichkeit und ein gepflegtes Äußeres sind vorteilhaft. Am Ende geht es dem Vermieter jedoch um harte Fakten: Ist der Bewerber zuverlässig, zahlungsfähig und langfristig ein stabiler Vertragspartner? In diesem Zusammenhang hat die Mieterselbstauskunft enorm an Bedeutung gewonnen: Sie liefert detaillierte Informationen über die finanzielle Situation, über persönliche Umstände, über die geplante Nutzung der Wohnung sowie über bisherige Mietverhältnisse.

Gerade in angespannten Wohnungsmärkten stellt sie daher das absolute Mindestmaß dar, das Mietinteressenten bieten müssen. Gleichzeitig wirft die Mieterselbstauskunft aber auch relevante Fragen zum Datenschutz, zu den rechtlichen Grenzen der Informationspflicht und zum sensiblen Umgang mit personenbezogenen Daten auf – es handelt sich also um ein praktisch und rechtlich äußerst relevantes Thema. In diesem Beitrag erfahren Sie nicht nur, was eine Mieterselbstauskunft genau beinhaltet, warum sie im Vermietungsprozess von großer Bedeutung ist, welche Angaben rechtlich zulässig sind und wo die Grenzen liegen. Darüber hinaus werden ergänzende Dokumente vorgestellt, digitale Prozesse erläutert und praxisorientierte Hinweise für Vermieter gegeben, um rechtlich abgesichert und gleichzeitig fair zu handeln. Zusätzlich werden juristische Feinheiten, Risikofaktoren und praxisnahe Tipps zur Vermeidung von Fehlern und Streitigkeiten beleuchtet.

Warum die Mieterselbstauskunft für Vermieter entscheidend ist

Jeder, der selbst schon nach einer Mietwohnung gesucht hat oder selbst Vermieter ist und bereits auf der Suche nach einem geeigneten Mieter oder einer geeigneten Mieterin war, ist sicher schon mit der „Mieterselbstauskunft“ in Kontakt gekommen. Warum Sie für Vermieter heute so entscheidend ist, wird dabei von verschiedenen Faktoren bestimmt.

Wohnraum als Wirtschaftsgut

Eine Mietwohnung ist nicht nur ein Ort zum Wohnen, sondern gleichzeitig ein Wirtschaftsgut. Für Vermieter bedeutet dies, dass sie bei der Auswahl ihrer Mieter eine sorgfältige Abwägung treffen müssen, um Risiken zu minimieren. Mietausfälle zählen zu den größten Sorgen, da sie nicht nur unmittelbare finanzielle Belastungen verursachen, sondern auch erheblichen administrativen Aufwand nach sich ziehen können, beispielsweise durch Mahnverfahren oder gerichtliche Schritte. Auch Aspekte wie die pflegliche Nutzung der Wohnung, das Einhalten von Hausordnungen und die harmonische Nachbarschaft sind für ein langfristig erfolgreiches Mietverhältnis von Bedeutung. Ein durchdachter Auswahlprozess kann daher sowohl Konflikte als auch Kosten erheblich reduzieren.

Der Druck in angespannten Wohnungsmärkten

Die Nachfrage nach Wohnraum ist insbesondere in urbanen Ballungsräumen hoch, während die Zahl verfügbarer Wohnungen begrenzt ist. In solchen Märkten konkurrieren Interessenten häufig stark miteinander. Vermieter haben dadurch die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Bewerbern zu wählen. Um dennoch fair und nachvollziehbar zu entscheiden, sind umfassende Informationen unerlässlich. Neben dem persönlichen Eindruck aus der Besichtigung spielen Unterlagen wie Gehaltsnachweise, Bonitätsauskünfte und eben die Mieterselbstauskunft eine zentrale Rolle. Sie ermöglichen eine objektive Einschätzung der Zahlungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Bewerber und schaffen damit eine sachlich fundierte Entscheidungsgrundlage.

Vergleichbarkeit und rechtliche Relevanz

Die Mieterselbstauskunft erlaubt es, Bewerber vergleichbar zu machen. Informationen über Einkommen, Beschäftigungsform, Haushaltsgröße und bisherige Mietverhältnisse liefern wichtige Hinweise darauf, ob ein Interessent in der Lage ist, die Miete dauerhaft zu zahlen und die Wohnung sorgfältig zu nutzen. Dabei ist es ebenso relevant, individuelle Lebensumstände zu berücksichtigen, um mögliche Konflikte oder Mietausfälle realistisch einzuschätzen. Die Selbstauskunft ist dabei nicht nur ein praktisches Werkzeug, sondern auch juristisch von Bedeutung: Sie bildet eine Grundlage für den Mietvertrag, und falsche oder verschleierte Angaben können im schlimmsten Fall zu Anfechtung oder fristloser Kündigung führen. Somit stellt sie ein zentrales Instrument zur Risikominimierung dar.

Was genau ist eine Mieterselbstauskunft?

Die Mieterauskunft ist für Vermieter heute ein entscheidendes Kriterium, um sich für einen Mieter oder eine Mieterin am Ende überhaupt entscheiden zu können. Doch was genau ist die Mieterselbstauskunft und hat sie immer dieselben Bestandteile?

Definition und Funktion

Die Mieterselbstauskunft ist ein standardisierter Fragebogen, den Vermieter von potenziellen Mietern ausfüllen lassen. Sie dient dazu, die Zuverlässigkeit, Zahlungsfähigkeit und allgemeine Eignung des Bewerbers zu überprüfen. Eine gesetzliche Pflicht zur Abgabe existiert zwar nicht, doch in der Praxis hat sich die Selbstauskunft als fester Bestandteil des Bewerbungsprozesses etabliert. Interessenten, die die Selbstauskunft verweigern, haben meist deutlich geringere Chancen, eine Zusage für die gewünschte Wohnung zu erhalten, da Vermieter auf eine transparente Informationsgrundlage angewiesen sind.

Ergänzung zu weiteren Unterlagen

Die Selbstauskunft ersetzt jedoch keine weiteren relevanten Dokumente, sondern ergänzt diese. So liefert sie zusätzliche Informationen, die durch eine SCHUFA-Auskunft, Gehaltsnachweise oder eine Mietschuldenfreiheitsbescheinigung nicht abgedeckt werden. Auf diese Weise erhalten Vermieter ein vollständigeres Bild vom potenziellen Mieter und können das Risiko von Mietausfällen und Konflikten besser einschätzen.

Rechtlicher Rahmen

Rechtlich betrachtet bewegt sich die Mieterselbstauskunft im Rahmen des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). Bereits in der Phase der Vertragsanbahnung entsteht nach § 311 BGB ein sogenanntes vorvertragliches Schuldverhältnis. Dies verpflichtet beide Parteien dazu, die Rechte, Interessen und berechtigten Erwartungen des Vertragspartners zu achten. Ergänzend verpflichtet § 241 Absatz 2 BGB zu gegenseitiger Rücksichtnahme. Für Vermieter bedeutet dies, dass sie Fragen stellen dürfen, diese jedoch in einem sachlichen Zusammenhang mit dem Mietverhältnis stehen müssen. Angaben, die keine Relevanz für das zukünftige Mietverhältnis haben, dürfen rechtlich nicht eingefordert werden. Wer hier die Grenzen überschreitet, riskiert rechtliche Konsequenzen und möglicherweise Schadensersatzforderungen.

Schutz vor Diskriminierung

Darüber hinaus schützt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) Mietinteressenten vor Diskriminierung aufgrund von Alter, Geschlecht, ethnischer Herkunft, Religion oder sexueller Orientierung. Die Vorschrift stellt sicher, dass die Selbstauskunft nur sachbezogene, zulässige Informationen abfragt und Diskriminierungen bei der Wohnungsvergabe ausgeschlossen werden. Für Vermieter bedeutet das: Sie können sich rechtlich absichern, indem sie ausschließlich solche Fragen stellen, die unmittelbar mit dem Mietverhältnis zusammenhängen.

Typische Inhalte einer Mieterselbstauskunft

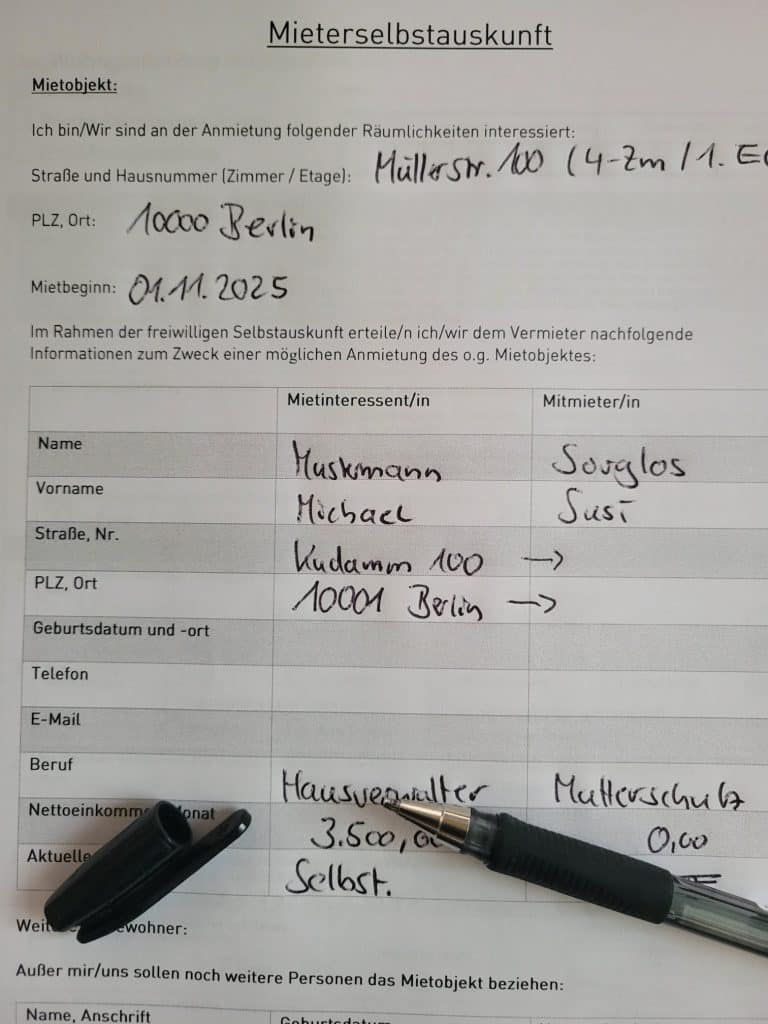

Ungeachtet mancher Besonderheiten, durch die eine Mieterselbstauskunft möglicherweise erweitert werden kann, besteht die Standard-Selbstauskunft regelmäßig aus einer Reihe von Auskünften, die nie fehlen dürfen.

Persönliche Basisdaten

Inhaltlich gliedern sich Mieterselbstauskünfte in mehrere Kernbereiche. Zunächst werden persönliche Daten abgefragt, die eine eindeutige Identifikation des Bewerbers ermöglichen. Dazu zählen Name, Geburtsdatum, aktuelle Anschrift und Kontaktdaten. Diese Informationen sind notwendig, um Bewerbungen korrekt zuzuordnen und eine verlässliche Kommunikation sicherstellen zu können. Sie dienen auch dazu, Missverständnisse oder Verwechslungen mit anderen Interessenten zu vermeiden.

Beruf und Einkommen

Ein weiterer wichtiger Abschnitt betrifft Beruf und Einkommen des Bewerbers. Vermieter möchten sicherstellen, dass die monatliche Miete dauerhaft tragbar ist. Daher wird nach dem aktuellen Arbeitgeber, der Art des Beschäftigungsverhältnisses und dem Nettoeinkommen gefragt. Auch alternative Einkünfte wie Rentenzahlungen, Unterhaltszahlungen, Kindergeld oder staatliche Unterstützungsleistungen können relevant sein. Zusätzlich wird häufig nach der Dauer des Arbeitsverhältnisses und der Stabilität des Einkommens gefragt, um die langfristige Zahlungsfähigkeit besser einschätzen zu können.

Angaben zu Mitbewohnern und Haushaltsgröße

Darüber hinaus interessieren Angaben zu Mitbewohnern oder Familienmitgliedern, die ebenfalls in die Wohnung einziehen werden. Vermieter möchten die Wohnraumnutzung realistisch einschätzen, etwa hinsichtlich der Belastung von Gemeinschaftseinrichtungen, Heizung oder Wasserverbrauch. Dies ist besonders bei größeren Haushalten relevant, um eine faire und sachgerechte Nutzung der Immobilie sicherzustellen.

Haustiere und besondere Nutzung

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Tierhaltung. Während Kleintiere wie Hamster oder Vögel meist keiner Genehmigung bedürfen, benötigen Katzen und Hunde in der Regel die Zustimmung des Vermieters. Die Frage nach Haustieren ist zulässig, da sie in direktem Zusammenhang mit möglichen Schäden, Lärmbelästigungen oder zusätzlicher Abnutzung der Wohnung steht.

Miethistorie und Referenzen

Schließlich fragen viele Selbstauskunftsbögen nach der Miethistorie, also nach bisherigen Mietverhältnissen. Dazu zählen bisherige Adressen, die Dauer der Mietverhältnisse und die Kontaktdaten des Vorvermieters. Diese Angaben liefern Rückschlüsse auf Zuverlässigkeit, Mietdauer und eventuelle Gründe für einen Wohnungswechsel. Sie sind zwar nicht gesetzlich verpflichtend, helfen Vermietern jedoch, ein differenziertes Bild vom zukünftigen Mieter zu erhalten. Juristisch dürfen diese Informationen nur zur Risikoeinschätzung genutzt werden, nicht jedoch für weitergehende Rückschlüsse auf persönliche Lebensumstände, die keinen Bezug zum Mietverhältnis haben.

Zulässige und unzulässige Fragen

Die zentrale Frage lautet: Welche Angaben dürfen Vermieter verlangen, ohne die Rechte der Bewerber zu verletzen? Zulässig sind persönliche Daten wie Name, Geburtsdatum, aktuelle Anschrift und Kontaktdaten. Auch berufliche Informationen, wie Arbeitgeber, Art des Beschäftigungsverhältnisses, Nettoeinkommen und zusätzliche Einkünfte, dürfen abgefragt werden. Weiterhin relevant sind Angaben zur Haushaltsgröße, insbesondere die Anzahl der einziehenden Personen sowie das Alter von Kindern, sofern dies für die Wohnraumnutzung bedeutsam ist. Haustiere, insbesondere Hunde und Katzen, sowie Informationen zur Miethistorie und die Zustimmung zur Einholung einer SCHUFA-Auskunft sind ebenfalls zulässig.

Nicht erlaubt sind hingegen Fragen in der Mieterselbstauskunft zu Religion, Weltanschauung, Parteizugehörigkeit, Gesundheit, Behinderung, Familienplanung oder Kinderwunsch sowie zur sexuellen Orientierung. Auch Hobbys, Freizeitgestaltung oder Vorstrafen, soweit sie nicht mietrechtlich relevant sind, dürfen nicht thematisiert werden. Besonders beim Familienstand gilt Vorsicht: Angaben zu ledig, verheiratet oder geschieden werden heute als Eingriff in die Privatsphäre betrachtet und sollten nicht abgefragt werden.

Folgen von Falschangaben in der Mieterselbstauskunft

Wer auf unzulässige Fragen falsch antwortet, muss in der Regel keine Konsequenzen fürchten. Solche Angaben sind nicht verpflichtend, und Interessenten dürfen sie sogar bewusst falsch beantworten, gestützt auf den Grundsatz von Treu und Glauben gemäß § 242 BGB. Das bedeutet, dass Bewerber nicht bestraft werden dürfen, wenn sie Fragen zu Religion, sexueller Orientierung oder Familienplanung falsch beantworten, da diese Informationen keinen direkten Bezug zum Mietverhältnis haben.

Anders verhält es sich jedoch bei Falschangaben zu zulässigen Fragen. Wer absichtlich unrichtige Angaben zu Einkommen, Bonität oder Haushaltsgröße macht, riskiert ernsthafte rechtliche Folgen. In solchen Fällen kann der Vermieter den Mietvertrag wegen arglistiger Täuschung anfechten, fristlos kündigen oder unter Umständen sogar Schadenersatz geltend machen. Ein bekanntes Beispiel veranschaulicht dies: Das Landgericht München entschied, dass eine Mieterin, die angab, festangestellt zu sein, tatsächlich jedoch freiberuflich tätig war und über ihr Einkommen falsche Angaben machte, trotz regelmäßiger Mietzahlungen die fristlose Kündigung des Vermieters gerechtfertigt war. Solche Fälle zeigen, dass die Selbstauskunft nicht nur ein Verwaltungsinstrument ist, sondern eine juristische Relevanz besitzt, die Vermieter ernst nehmen müssen.

Ergänzende Unterlagen

Die Mieterselbstauskunft bildet nur einen Teil des Auswahlprozesses. Viele Vermieter verlangen zusätzliche Dokumente, um die Angaben der Bewerber zu verifizieren und ein möglichst vollständiges Bild zu erhalten. Dazu gehören in erster Linie Gehaltsnachweise der letzten drei Monate, um die finanzielle Leistungsfähigkeit zuverlässig einzuschätzen. Ebenso wichtig ist die SCHUFA-Auskunft. Diese kostenpflichtige Bonitätsauskunft liefert einen Score, Hinweise auf Negativmerkmale und eine kompakte Bewertung der finanziellen Zuverlässigkeit eines Bewerbers.

Eine Mietschuldenfreiheitsbescheinigung kann ebenfalls verlangt werden. Sie wird vom bisherigen Vermieter ausgestellt und bestätigt, dass keine Mietrückstände bestehen. Sollte ein Vorvermieter sich weigern, eine solche Bescheinigung auszustellen, können Kontoauszüge oder Zahlungsnachweise als Ersatz dienen. In bestimmten Fällen, insbesondere bei jungen Mietern oder Studierenden ohne regelmäßiges Einkommen, ist auch die Vorlage eines Arbeitsvertrags oder die Stellung einer Bürgschaft üblich. Hierbei verpflichten sich Eltern oder nahe Angehörige, im Notfall die Mietzahlungen zu übernehmen, was zusätzliche Sicherheit für den Vermieter bietet.

Datenschutz und rechtliche Rahmenbedingungen

Eine Mieterselbstauskunft enthält sensible personenbezogene Daten, die einem besonderen Schutz unterliegen. Vermieter müssen die Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) strikt beachten. Die erhobenen Informationen dürfen ausschließlich für die Auswahl des Mieters genutzt werden. Eine Weitergabe an Dritte ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Mietinteressenten erlaubt. Zudem gilt das Prinzip der Datenminimierung: Vermieter dürfen nur solche Informationen erheben, die für die Entscheidung über die Vergabe der Wohnung tatsächlich erforderlich sind.

Kommt kein Mietvertrag zustande, müssen sämtliche Unterlagen nach Abschluss des Auswahlverfahrens gelöscht werden. Das gilt gleichermaßen für digital gespeicherte Daten. Nur wenn der Bewerber ausdrücklich einer längeren Speicherung zugestimmt hat, dürfen die Daten über den Bewerbungsprozess hinaus archiviert werden, beispielsweise für zukünftige Wohnungsangebote. Technische Maßnahmen wie Verschlüsselung und Zugangskontrollen sind dabei unerlässlich, um die Datensicherheit zu gewährleisten und das Risiko eines Datenlecks zu minimieren.

Digitale Mieterselbstauskunft

Digitale Bewerbungsprozesse haben in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Immer mehr Vermieter nutzen Online-Formulare oder spezialisierte Plattformen, auf denen Interessenten ihre Selbstauskünfte ausfüllen, Dokumente hochladen und ihre Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten elektronisch erteilen. Dies beschleunigt nicht nur den Bewerbungsprozess, sondern erleichtert auch die Verwaltung und den Vergleich von Bewerbern.

Digitale Verfahren bieten den Vorteil, dass Unterlagen effizienter geprüft und sortiert werden können, wodurch Fehler durch unvollständige Angaben reduziert werden. Gleichzeitig erhöhen sich jedoch die Anforderungen an den Datenschutz: Sensible Daten müssen verschlüsselt übertragen und sicher gespeichert werden. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens ist auch hier die vollständige Löschung der Daten erforderlich, wenn kein Mietvertrag zustande kommt. Für Vermieter empfiehlt es sich daher, nur Plattformen zu nutzen, die nachweislich DSGVO-konform arbeiten.

Praktische Hinweise für Vermieter

Für Vermieter ist es empfehlenswert, auf rechtlich geprüfte Vorlagen für die Mieterselbstauskunft zurückzugreifen. Diese enthalten bereits zulässige Fragen, die die juristischen Vorgaben berücksichtigen. Vor der Abfrage der Selbstauskunft sollte zudem sichergestellt werden, dass ein ernsthaftes Interesse des Bewerbers besteht, in der Regel nach einer Wohnungsbesichtigung. Bereits zuvor dürfen nur notwendige Kontaktdaten erhoben werden, um Termine zu koordinieren.

Wichtig ist auch, die Freiwilligkeit der Selbstauskunft deutlich zu machen. Auch wenn Bewerber ohne Selbstauskunft in der Praxis oft geringe Chancen haben, sollte dies rechtlich korrekt kommuniziert werden, um keine Zwangssituation zu erzeugen. Ein Hinweis im Formular, dass es sich um eine „freiwillige Selbstauskunft“ handelt, kann hier hilfreich sein. Nach Abschluss des Bewerbungsprozesses sollten sämtliche Unterlagen gelöscht werden, sofern keine ausdrückliche Zustimmung zur längeren Speicherung vorliegt. Gleichzeitig empfiehlt es sich, die Unterlagen dokumentiert aufzubewahren, solange sie für den Auswahlprozess relevant sind, um im Streitfall eine rechtliche Absicherung zu haben.

Fazit: Transparenz durch Mieterselbstauskunft schafft Vertrauen – auf beiden Seiten

Die Mieterselbstauskunft ist ein unverzichtbares Instrument für Vermieter, um verlässliche Mieter auszuwählen. Sie ermöglicht einen detaillierten Einblick in finanzielle und persönliche Verhältnisse, ohne dabei die Privatsphäre der Bewerber zu verletzen – vorausgesetzt, es werden ausschließlich zulässige Fragen gestellt. Wer als Vermieter die rechtlichen Vorgaben beachtet, fair handelt und die sensiblen Daten sorgfältig behandelt, schafft die Grundlage für ein vertrauensvolles und langfristig stabiles Mietverhältnis. Gleichzeitig reduziert eine sorgfältige Prüfung das Risiko von Mietausfällen, Konflikten oder Schäden an der Immobilie. Die Kombination aus Selbstauskunft, ergänzenden Unterlagen und einem strukturierten Auswahlverfahren sorgt für Transparenz und Sicherheit auf beiden Seiten.