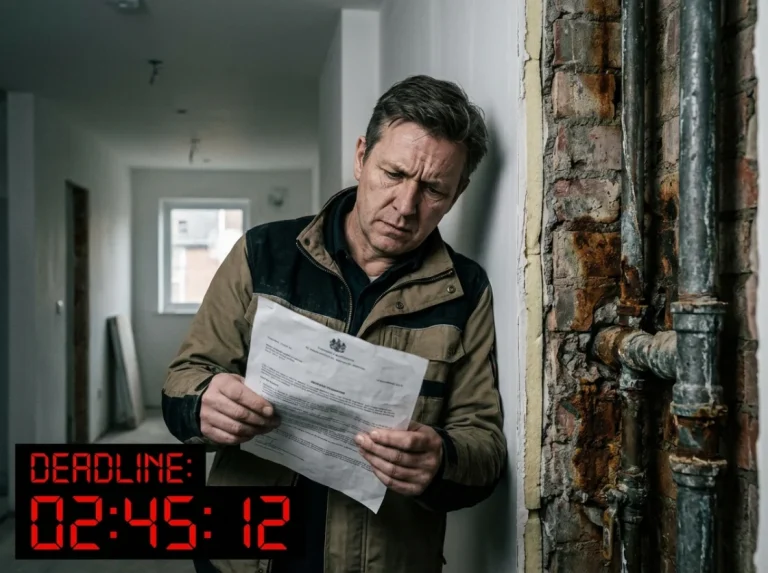

Die Mietpreisbremse wurde offiziell bis Ende 2029 verlängert und bringt weitreichende Auswirkungen für Vermieter, Eigentümer und WEG-Verwaltungen mit sich. Der Bundestag hat mit dieser Entscheidung die Weichen für die nächsten vier Jahre im deutschen Mietrecht gestellt. Was bedeutet diese Verlängerung konkret für Neuvermietungen und bestehende Mietverträge? Welche neuen Pflichten kommen auf Vermieter zu und wie lassen sich rechtssichere Mietpreise gestalten? Unser umfassender Leitfaden erklärt alle wichtigen Aspekte der verlängerten Mietpreisbremse und gibt praxisnahe Tipps für die tägliche Arbeit in der Immobilienverwaltung.

Aktueller Stand der Gesetzgebung (Stand: Juli 2025)

Mietpreisbremse verlängert: Die Mietpreisbremse ist nun offiziell bis zum 31. Dezember 2029 verlängert worden. Der Deutsche Bundestag hat diese Entscheidung in seiner Sitzung im Juni 2025 getroffen, nachdem das Bundeskabinett bereits den entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg gebracht hatte. Diese Verlängerung um vier Jahre stellt einen bedeutenden Eingriff in den freien Mietmarkt dar und hat weitreichende Konsequenzen für alle Akteure der Immobilienwirtschaft.

Die gesetzliche Grundlage der Mietpreisbremse findet sich in § 556d BGB, der die Begrenzung der Miethöhe bei der Wiedervermietung regelt. Ergänzend dazu ermächtigt § 556e BGB die Landesregierungen, durch Rechtsverordnung Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten zu bestimmen. Diese Kombination aus bundesrechtlicher Regelung und landesrechtlicher Umsetzung macht die Mietpreisbremse zu einem komplexen Instrumentarium, das regional unterschiedlich angewendet wird. Derzeit leben etwa ein Drittel der deutschen Bevölkerung in Gebieten, in denen die Mietpreisbremse gilt.

Mietpreisbremse 2025: Neue Regelungen und regionale Unterschiede

Die Länder haben nun bis Ende 2029 die Möglichkeit, ihre jeweiligen Verordnungen zu verlängern oder anzupassen. Dabei müssen sie jedoch neue Begründungspflichten erfüllen. Sie müssen detaillierter darlegen, warum in bestimmten Gebieten ein angespannter Wohnungsmarkt vorliegt. Diese verschärften Anforderungen sollen dazu beitragen, dass die Mietpreisbremse gezielter und sachgerechter eingesetzt wird. Für WEG-Verwaltungen und Immobilienverwalter bedeutet dies, dass sie sich kontinuierlich über die aktuelle Rechtslage in ihren Tätigkeitsgebieten informieren müssen.

Die Verlängerung betrifft hauptsächlich Ballungsräume und Universitätsstädte, in denen besonders hoher Wohnraummangel herrscht. Dazu gehören unter anderem München, Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt am Main und Stuttgart sowie deren Umlandgemeinden. Die genaue Auflistung der betroffenen Gebiete variiert jedoch von Bundesland zu Bundesland und kann sich durch neue Landesverordnungen ändern. Vermieter und WEG-Verwaltungen sollten daher regelmäßig prüfen, ob ihre Immobilien in einem Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt liegen.

Professionelle WEG-Verwaltung gesucht?

Erhalten Sie kostenlose Angebote von qualifizierten WEG-Verwaltern in Ihrer Region, die sich mit den aktuellen Mietrechtsbestimmungen auskennen

Was die Verlängerung für Neuvermietungen bedeutet

Bei Neuvermietungen in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt darf die Miete grundsätzlich nicht mehr als zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Diese Regelung stellt Vermieter vor erhebliche Herausforderungen, da sie zunächst die ortsübliche Vergleichsmiete ermitteln müssen. Der Mietspiegel wird dabei zur zentralen Referenz für die Mietpreisgestaltung. Allerdings existieren nicht in allen Gemeinden qualifizierte Mietspiegel, was die Anwendung der Mietpreisbremse erschwert. In solchen Fällen können Vergleichswohnungen, Sachverständigengutachten oder Mietdatenbanken herangezogen werden.

Die Definition der ortsüblichen Vergleichsmiete ist jedoch nicht immer eindeutig. Sie bezieht sich auf die Mieten, die in der Gemeinde oder einer vergleichbaren Gemeinde für Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage in den letzten sechs Jahren vereinbart oder geändert wurden. Diese zeitliche Begrenzung auf sechs Jahre kann dazu führen, dass in dynamischen Märkten die ortsübliche Vergleichsmiete deutlich unter dem aktuellen Marktniveau liegt. Für Mietverträge in WEG-verwalteten Objekten gelten dabei dieselben Bestimmungen wie für andere Mietobjekte.

Wichtige Ausnahmen von der Mietpreisbremse bestehen für Neubauten, die nach dem 1. Oktober 2014 erstmals genutzt und vermietet wurden. Diese Regelung soll Anreize für den Neubau schaffen und verhindern, dass die Mietpreisbremse Investitionen in neuen Wohnraum hemmt. Ebenso ausgenommen sind Wohnungen, die nach umfassender Modernisierung erstmals vermietet werden. Als umfassende Modernisierung gelten dabei Maßnahmen, die die Miete um mehr als elf Prozent erhöhen würden oder bei denen die Modernisierungskosten ein Drittel des Verkehrswerts der Immobilie erreichen.

Die regionalen Unterschiede in der Anwendung der Mietpreisbremse sind erheblich. Während in Ballungsräumen wie München oder Hamburg nahezu flächendeckend die Mietpreisbremse gilt, sind in ländlichen Gebieten oft nur einzelne Gemeinden betroffen. WEG-Verwaltungen müssen daher für jede verwaltete Immobilie einzeln prüfen, ob die Mietpreisbremse anwendbar ist. Dabei können sich die Gebietsausweisungen auch während laufender Mietverhältnisse ändern, was zusätzliche Komplexität schafft. Die neuen Nachweispflichten erfordern von Vermietern außerdem eine sorgfältige Dokumentation der Mietpreisfindung.

Auswirkungen der Verlängerung auf laufende Mietverträge

Die Verlängerung der Mietpreisbremse bis 2029 hat grundsätzlich keine direkten Auswirkungen auf bereits bestehende Mietverträge. Die Mietpreisbremse gilt ausschließlich bei der Neuvermietung von Wohnraum und greift nicht in laufende Vertragsverhältnisse ein. Bestandsmieter profitieren jedoch indirekt von der Verlängerung, da sie bei einem eventuellen Umzug weiterhin vom Schutz der Mietpreisbremse profitieren können. Für Vermieter bedeutet dies, dass sie bei der Wiedervermietung nach Auszug eines Mieters weiterhin den Beschränkungen der Mietpreisbremse unterliegen.

Ein wichtiger Aspekt für laufende Mietverträge ist die Regelung zu Mieterhöhungen während der Vertragslaufzeit. Diese sind von der Mietpreisbremse nicht betroffen und können weiterhin nach den allgemeinen Bestimmungen des BGB durchgeführt werden. Das bedeutet, dass Mieterhöhungen bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete (ohne die Zehn-Prozent-Begrenzung der Mietpreisbremse) möglich sind, sofern sie den Rahmen von zwanzig Prozent in drei Jahren nicht überschreiten. Modernisierungsumlagen können ebenfalls weiterhin nach den regulären Bestimmungen geltend gemacht werden.

Das Mietrechtsnovellierungsgesetz (MietNovG): Umfassende Analyse und Auswirkungen

Für Eigentümer und WEG-Verwaltungen ergeben sich jedoch indirekte Effekte durch die Verlängerung der Mietpreisbremse. Die Planungssicherheit für Investitionen wird durch die vierjährige Verlängerung erhöht, da nun bis 2029 klar ist, unter welchen Bedingungen Neuvermietungen stattfinden können. Gleichzeitig werden jedoch auch die Renditeerwartungen für Immobilieninvestitionen gedämpft, da in vielen attraktiven Lagen die erzielbaren Mieten begrenzt bleiben. Dies kann sich auf die Bereitschaft auswirken, in Modernisierungsmaßnahmen oder den Erwerb weiterer Immobilien zu investieren.

Die Verlängerung verstärkt auch den Trend, dass Vermieter verstärkt auf Modernisierungsmaßnahmen setzen, um die Beschränkungen der Mietpreisbremse zu umgehen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass nicht jede Modernisierung automatisch zur Ausnahme von der Mietpreisbremse führt. Die Maßnahmen müssen bestimmte Schwellenwerte erreichen und ordnungsgemäß dokumentiert werden. WEG-Verwaltungen sollten daher bei geplanten Modernisierungen frühzeitig prüfen, ob diese den Anforderungen für eine Ausnahme von der Mietpreisbremse entsprechen.

Praxistipps zur rechtssicheren Mietpreisgestaltung

Die Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete erfordert systematisches Vorgehen und sorgfältige Dokumentation. Als erste Anlaufstelle sollte immer der örtliche Mietspiegel dienen, sofern ein qualifizierter Mietspiegel vorhanden ist. Qualifizierte Mietspiegel werden nach wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt und haben vor Gericht eine hohe Beweiskraft. Einfache Mietspiegel sind zwar ebenfalls verwendbar, haben jedoch eine geringere Aussagekraft. Bei der Verwendung von Mietspiegeln ist darauf zu achten, dass diese aktuell sind und die spezifischen Eigenschaften der zu vermietenden Wohnung angemessen berücksichtigen.

Existiert kein Mietspiegel oder ist dieser nicht aussagekräftig für die konkrete Immobilie, können alternative Methoden zur Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmiete herangezogen werden. Vergleichswohnungen in derselben Gemeinde oder vergleichbaren Gemeinden sind dabei eine wichtige Quelle. Hier sollten mindestens drei vergleichbare Wohnungen herangezogen werden, die in den letzten sechs Jahren neu vermietet oder deren Miete geändert wurde. Die Vergleichbarkeit bezieht sich dabei auf Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage der Wohnung. Bei komplexen Vermietungssituationen kann auch ein Sachverständigengutachten erforderlich werden.

Teil 2:Wohnungsübergabeprotokoll – wichtiger Bestandteil des Mietvertrags

Die Dokumentation der Mietpreisfindung ist von entscheidender Bedeutung für die rechtliche Absicherung. Vermieter sollten alle verwendeten Quellen und Berechnungsgrundlagen schriftlich festhalten und dem Mieter auf Verlangen offenlegen können. Dabei reicht es nicht aus, nur das Ergebnis der Berechnung zu dokumentieren – auch der Berechnungsweg muss nachvollziehbar dargestellt werden. Bei der Verwendung von Vergleichswohnungen sollten die konkreten Objekte mit Adresse, Mietpreis und Datum der Mieteingabe oder -änderung erfasst werden. Diese Dokumentation kann im Streitfall entscheidend für den Nachweis der ordnungsgemäßen Mietpreisfindung sein.

Modernisierungsmaßnahmen bieten eine wichtige Möglichkeit, die Beschränkungen der Mietpreisbremse zu umgehen. Allerdings müssen diese Maßnahmen sorgfältig geplant und dokumentiert werden. Als umfassende Modernisierung gelten Maßnahmen, die den Gebrauchswert der Mietsache nachhaltig erhöhen, die allgemeinen Wohnverhältnisse auf Dauer verbessern oder nachhaltigen Einsparungen von Energie oder Wasser dienen. Die Modernisierungskosten müssen dabei ein Drittel des Verkehrswerts der Immobilie erreichen oder zu einer Mieterhöhung von mehr als elf Prozent führen. Eine detaillierte Kostenaufstellung und fachgerechte Durchführung der Maßnahmen sind dabei unerlässlich.

Vertragsgestaltung und Klauseln zur Rückforderungsvermeidung

Die Gestaltung des Mietvertrags spielt eine entscheidende Rolle für die rechtssichere Anwendung der Mietpreisbremse. Vermieter sollten bereits im Mietvertrag transparent darlegen, auf welcher Grundlage die Miethöhe festgelegt wurde. Eine entsprechende Klausel sollte auf die verwendeten Quellen verweisen und die Berechnung nachvollziehbar machen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass pauschale Verweise auf „marktübliche Mieten“ oder ähnliche Formulierungen nicht ausreichend sind – die konkrete Berechnungsgrundlage muss erkennbar sein.

Besondere Vorsicht ist bei der Formulierung von Ausnahmeklauseln geboten. Vermieter, die sich auf Ausnahmen von der Mietpreisbremse berufen, müssen diese bereits bei Vertragsschluss konkret benennen und begründen. Eine nachträgliche Berufung auf Ausnahmen ist grundsätzlich nicht möglich. Bei Neubauten sollte das Datum der Fertigstellung und ersten Vermietung dokumentiert werden. Bei Modernisierungen sind die durchgeführten Maßnahmen, deren Kosten und die Auswirkungen auf den Mietpreis detailliert aufzuführen. Eine pauschale Berufung auf „umfassende Modernisierung“ ohne nähere Angaben ist rechtlich nicht haltbar.

Rechtssichere Mietvertragsgestaltung benötigt?

Lassen Sie sich von erfahrenen Hausverwaltungen bei der korrekten Anwendung der Mietpreisbremse unterstützen

Fallstricke und Kritikpunkte der verlängerten Mietpreisbremse

Die praktische Anwendung der Mietpreisbremse führt immer wieder zu rechtlichen Auseinandersetzungen, die wichtige Erkenntnisse für Vermieter und WEG-Verwaltungen liefern. Ein häufiger Streitpunkt ist die ordnungsgemäße Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete. Das Landgericht Berlin entschied beispielsweise, dass die bloße Berufung auf einen veralteten Mietspiegel nicht ausreichend ist, wenn dieser die aktuellen Marktgegebenheiten nicht mehr angemessen widerspiegelt. Vermieter müssen daher stets die Aktualität und Anwendbarkeit ihrer Berechnungsgrundlagen überprüfen.

Besonders problematisch erweist sich die Abgrenzung zwischen zulässigen und unzulässigen Modernisierungsmaßnahmen. Das Bundesgerichtshof hat in mehreren Entscheidungen klargestellt, dass nicht jede Verbesserung automatisch als umfassende Modernisierung gilt. Insbesondere Schönheitsreparaturen, einfache Instandsetzungen oder der Austausch veralteter Ausstattung führen nicht zur Ausnahme von der Mietpreisbremse. Aktuelle Rechtsprechung zeigt, dass die Anforderungen an umfassende Modernisierungen sehr hoch sind und eine sorgfältige Planung und Dokumentation erfordern.

Die Kritik von Vermieterverbänden und Immobilienexperten an der verlängerten Mietpreisbremse ist vielschichtig. Ein zentraler Kritikpunkt ist die behauptete Investitionshemmung. Experten argumentieren, dass die Begrenzung der erzielbaren Mieten die Renditeerwartungen senkt und damit Anreize für Modernisierungen und Neubauvorhaben reduziert. Tatsächlich zeigen Studien, dass in Gebieten mit Mietpreisbremse weniger in die Verbesserung des Wohnungsbestands investiert wird, was langfristig zu einer Verschlechterung der Wohnqualität führen könnte.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Komplexität der Regelung und den daraus resultierenden Verwaltungsaufwand. Insbesondere kleinere Vermieter und WEG-Verwaltungen sehen sich mit einem erheblichen bürokratischen Aufwand konfrontiert, um die Bestimmungen der Mietpreisbremse ordnungsgemäß anzuwenden. Die Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete, die Dokumentation von Modernisierungsmaßnahmen und die Beachtung regionaler Besonderheiten erfordern erhebliche zeitliche und finanzielle Ressourcen. Kritiker befürchten, dass dies besonders private Kleinvermieter vom Markt verdrängen könnte.

Mietpreisbremse verlängert – Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt und Neubau

Die Verlängerung der Mietpreisbremse bis 2029 hat unterschiedliche Auswirkungen auf verschiedene Segmente des Wohnungsmarkts. Während sie kurzfristig Mieter in angespannten Märkten entlasten soll, befürchten Experten langfristige negative Effekte auf das Wohnraumangebot. Die Begrenzung der erzielbaren Mieten kann dazu führen, dass weniger in den Neubau von Mietwohnungen investiert wird, da die Renditeerwartungen sinken. Dies könnte den bereits bestehenden Wohnraummangel in Ballungsräumen weiter verschärfen.

Paradoxerweise kann die Mietpreisbremse auch zu höheren Mieten in nicht regulierten Segmenten führen. Da Vermieter in den betroffenen Gebieten weniger Spielraum bei der Mietgestaltung haben, konzentrieren sich Investitionen verstärkt auf Gebiete ohne Mietpreisbremse oder auf Marktsegmente, die von der Regelung ausgenommen sind. Dies kann zu einer Verlagerung des Mietpreiswachstums führen, ohne dass die grundlegenden Ursachen des Wohnraummangels behoben werden. Sozialverbände kritisieren, dass die Mietpreisbremse allein nicht ausreicht, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Investment Mehrfamilienhaus: So gelingt Ihnen die Verwaltung und Investition

Ausblick und weitere politische Entwicklungen

Die Verlängerung der Mietpreisbremse bis 2029 ist nur ein Baustein der aktuellen wohnungspolitischen Diskussion. Parallel werden weitere Instrumente zur Regulierung des Mietmarkts diskutiert, die zusätzliche Auswirkungen auf Vermieter und WEG-Verwaltungen haben könnten. Ein wichtiges Thema ist die mögliche Ausweitung der Mietpreisbremse auf weitere Gebiete oder die Verschärfung der bestehenden Regelungen. Einige Politiker fordern eine Absenkung der Zehn-Prozent-Grenze oder eine Ausweitung der Regelung auf alle Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt.

Gleichzeitig gibt es Bestrebungen, die Wirksamkeit der Mietpreisbremse durch begleitende Maßnahmen zu erhöhen. Dazu gehören verbesserte Mietspiegel, strengere Kontrollen und höhere Bußgelder bei Verstößen. Das geplante Monitoring der Mietpreisentwicklung soll dabei helfen, die Auswirkungen der Mietpreisbremse besser zu bewerten und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Für Vermieter und WEG-Verwaltungen bedeutet dies, dass sie sich auf weitere Regulierungen und Kontrollmechanismen einstellen müssen.

Ein besonders umstrittenes Thema ist die Diskussion um Indexmieten und deren Verhältnis zur Mietpreisbremse. Während Indexmieten grundsätzlich von der Mietpreisbremse ausgenommen sind, wird diskutiert, ob diese Ausnahme angesichts der aktuellen Inflationsentwicklung gerechtfertigt ist. Eine mögliche Begrenzung oder Regulierung von Indexmieten würde erhebliche Auswirkungen auf die Vertragsgestaltung haben und erfordert von Vermietern eine sorgfältige Analyse ihrer Vertragsportfolios.

Die Entwicklung digitaler Tools und Plattformen zur Unterstützung bei der Anwendung der Mietpreisbremse wird ebenfalls an Bedeutung gewinnen. Automatisierte Systeme zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete, digitale Dokumentationssysteme für Modernisierungsmaßnahmen und integrierte Compliance-Tools können dabei helfen, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und Rechtssicherheit zu erhöhen. WEG-Verwaltungen sollten daher die Entwicklung entsprechender Technologien aufmerksam verfolgen und gegebenenfalls in moderne Verwaltungssysteme investieren.

Handlungsempfehlungen für Vermieter und WEG-Verwaltungen

Angesichts der komplexen Rechtslage und der vierjährigen Verlängerung der Mietpreisbremse sollten Vermieter und WEG-Verwaltungen ihre Prozesse und Systeme entsprechend anpassen. Eine regelmäßige Schulung der Mitarbeiter zu den aktuellen Bestimmungen der Mietpreisbremse ist dabei ebenso wichtig wie die Implementierung standardisierter Verfahren zur Mietpreisfindung. Dabei sollte besonderes Augenmerk auf die ordnungsgemäße Dokumentation und die rechtssichere Vertragsgestaltung gelegt werden.

Die Investition in professionelle Beratung und moderne Verwaltungssoftware kann sich langfristig auszahlen, da sie dabei hilft, Fehler zu vermeiden und Prozesse zu optimieren. Insbesondere bei größeren Immobilienportfolios ist es sinnvoll, systematische Verfahren zur Überwachung der rechtlichen Entwicklungen und zur Bewertung von Modernisierungsmaßnahmen zu etablieren. Dabei sollte auch geprüft werden, ob die bestehenden Versicherungen ausreichenden Schutz vor Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Mietpreisbremse bieten.

Zusammenfassung der wichtigsten Punkte:

- Die Mietpreisbremse wurde bis Ende 2029 verlängert und gilt weiterhin in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt

- Bei Neuvermietungen darf die Miete maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen

- Ausnahmen gelten für Neubauten ab Oktober 2014 und nach umfassender Modernisierung

- Die ordnungsgemäße Ermittlung und Dokumentation der ortsüblichen Vergleichsmiete ist entscheidend für die Rechtssicherheit

- Modernisierungsmaßnahmen müssen bestimmte Schwellenwerte erreichen und sorgfältig dokumentiert werden

- Die Vertragsgestaltung sollte transparent die Berechnungsgrundlagen der Miethöhe darlegen

- Regelmäßige Schulungen und professionelle Beratung helfen dabei, Fallstricke zu vermeiden

Drei Möglichkeiten beim Mietvertrag mit einer Wohngemeinschaft – Teil II

Die verlängerte Mietpreisbremse stellt Vermieter und WEG-Verwaltungen vor erhebliche Herausforderungen, bietet aber auch Planungssicherheit für die kommenden vier Jahre. Eine proaktive Auseinandersetzung mit den rechtlichen Anforderungen und die Investition in professionelle Prozesse und Beratung sind dabei der Schlüssel für eine erfolgreiche Bewältigung der komplexen Rechtslage. Nur durch sorgfältige Vorbereitung und kontinuierliche Weiterbildung können die Risiken minimiert und die Chancen der veränderten Marktbedingungen optimal genutzt werden.