Ein knisterndes Feuer, das sanfte Glimmen von Holzscheiten und ein warmes, flackerndes Licht, das den Raum in eine behagliche Atmosphäre taucht – für viele Menschen ist ein Kamin der Inbegriff von Wohnqualität und Gemütlichkeit. Gerade in den kälteren Monaten spendet er nicht nur wohltuende Wärme, sondern schafft ein ganz besonderes Ambiente, das herkömmliche Zentralheizungen oft nicht erreichen. Ein Kamin sorgt daher nicht nur für behagliche Wärme, sondern auch für eine ganz besondere Wohnatmosphäre.

Während Hausbesitzer in Einfamilienhäusern meist frei darüber entscheiden können, ob und wie sie einen Kamin einbauen, stellt sich die Lage in einer Wohnungseigentümergemeinschaft (kurz: WEG) deutlich komplexer dar. Neben rein technischen Fragen kommen hier vor allem rechtliche Vorschriften und die Mitspracherechte der anderen Eigentümer ins Spiel. Denn in einer WEG ist ein Kamin kein rein privates Vorhaben mehr, sondern ein Projekt mit gemeinschaftlicher Relevanz. Unbedachte oder eigenmächtige Schritte können schnell zu Konflikten, Rückbauverpflichtungen und erheblichen Kosten führen.

In diesem ausführlichen Leitfaden erfahren Sie, welche Kaminarten in einer Eigentumswohnung realistisch und zulässig sind, welche gesetzlichen Vorgaben zu beachten sind, wie der Genehmigungsprozess typischerweise abläuft, welche finanziellen Aufwände auf Sie zukommen können und wie Sie das Projekt sicher und erfolgreich umsetzen. Zusätzlich gebe ich praxisnahe Beispiele aus der Rechtsprechung, Hinweise zu umweltrelevanten Aspekten und erläutere typische Fehler, die Sie vermeiden sollten.

1. Kaminarten in der Wohnung: Welche Möglichkeiten gibt es?

Technische und rechtliche Grenzen bei Kamininstallationen

Nicht jeder Kamin, der in einem freistehenden Haus problemlos funktioniert, lässt sich in einer Eigentumswohnung einfach so installieren. Die Anforderungen an Abgaswege, die technischen Gegebenheiten des Gebäudes, Brandschutzauflagen und nicht zuletzt die Mitspracherechte der anderen Eigentümer setzen der Wunschlösung enge Grenzen. Grundsätzlich unterscheiden sich die verschiedenen Kaminarten hinsichtlich ihrer Funktionsweise, ihres Aufwands und der baulichen Voraussetzungen erheblich.

Der klassische Holzofen: Tradition trifft Effizienz

Die klassische Variante, der traditionelle Holzofen, überzeugt besonders durch seine intensive Strahlungswärme und das authentische Feuererlebnis. Das Spiel der Flammen, das Knacken und Knistern der Scheite sowie der unverwechselbare Duft von brennendem Holz machen den Holzofen zu einer besonders beliebten Wahl. Moderne Holzöfen erreichen heutzutage Wirkungsgrade von über 80 Prozent und sind daher deutlich effizienter als ihre Vorfahren.

Allerdings sind für den Betrieb eines solchen Ofens diverse technische Voraussetzungen unabdingbar. So benötigt man einen geeigneten Schornsteinanschluss mit ausreichendem Zug, der es ermöglicht, die Verbrennungsgase sicher abzuleiten. Ebenso ist eine ausreichende Frischluftzufuhr notwendig, die in Mehrfamilienhäusern häufig über spezielle Fenster- oder Wanddurchlässe realisiert wird. Darüber hinaus muss der Aufstellraum den strengen Vorgaben der Feuerungsverordnung entsprechen, um Sicherheitsrisiken zu minimieren.

Aus rechtlicher Sicht spielt vor allem die 1. Bundesimmissionsschutzverordnung (1. BImSchV) eine zentrale Rolle. Sie legt klare Grenzwerte für Feinstaub- und Kohlenmonoxid-Emissionen fest, die moderne Holzöfen erfüllen müssen. Ältere Geräte, die diese Vorgaben nicht einhalten, sind oftmals nachzurüsten oder im Extremfall komplett auszutauschen. Der Betrieb eines nicht genehmigten oder nicht konformen Holzofens kann mit Bußgeldern geahndet werden und birgt zudem Gesundheitsrisiken.

Offene Kamine: Atmosphäre statt Heizleistung

Neben dem klassischen Holzofen gibt es auch offene Kamine, die optisch zwar sehr ansprechend sind, aber energetisch betrachtet äußerst ineffizient sind. Offene Kamine verlieren den Großteil ihrer Wärme über den Schornstein und heizen deshalb kaum die Räume, in denen sie stehen. Aus diesem Grund dienen offene Kamine heute meist nur noch der Atmosphäre und werden oft nur gelegentlich betrieben. In modernen Mehrfamilienhäusern sind offene Kamine wegen der hohen Emissionen und des schlechten Wirkungsgrades meistens gar nicht genehmigungsfähig.

Moderne Alternativen: Pelletöfen und Gaskamine

Eine technisch modernere Alternative stellen Pelletöfen dar, die gepresste Holzstäbchen verbrennen. Diese Geräte überzeugen durch eine konstante Wärmeabgabe und oft einen voll- oder halbautomatischen Betrieb, bei dem die Brennstoffzufuhr automatisch geregelt wird. Einige moderne Pelletöfen können sogar per Smartphone-App gesteuert werden, was den Bedienkomfort erheblich erhöht. Bei nachhaltiger Herstellung der Pellets gelten diese Öfen als CO₂-neutral, was aus Umweltsicht ein großer Vorteil ist. Allerdings ist für den Betrieb eine Stromversorgung notwendig, da Förderschnecken und Steuerung elektrische Energie benötigen. Zudem muss ausreichend Lagerraum für die Pellets vorhanden sein, der trocken und staubarm ist.

Eine weitere interessante Variante ist der Gaskamin. Er erzeugt echtes Flammenbild, benötigt dabei aber keinen klassischen Schornstein, sondern lediglich ein sogenanntes konzentrisches Abgasrohr, das Abgase ableitet und gleichzeitig Frischluft zuführt. Die Installation erfordert einen Anschluss an die Gasleitung, der nach der technischen Regel für Gasinstallationen (TRGI) fachgerecht erfolgen muss. Gaskamine zeichnen sich durch Sauberkeit und Wartungsarmut aus, da keine Asche anfällt. Die Bedienung ist meist sehr einfach und komfortabel, und es wird kein Brennstofflager benötigt. Allerdings ist man hier abhängig von der Gasversorgung und den Gaspreisen, und für den Einbau sind oft Fassadendurchbrüche nötig, die genehmigungspflichtig sein können.

Flexible Varianten: Ethanol- und Elektrokamine

Schließlich gibt es noch Ethanol- und Elektrokamine. Diese Varianten sind besonders flexibel, da sie keinen Abgasweg benötigen und somit keine Eingriffe in die Bausubstanz verursachen. Ethanol-Kamine erzeugen echtes Feuer durch die Verbrennung von Bioethanol, sollten jedoch mit Vorsicht behandelt werden, da der Brennstoff leicht entflammbar ist. Elektrokamine simulieren das Flammenbild über Lichttechnik und sind reine Dekorationsobjekte mit oft zuschaltbarer Heizfunktion. Beide Kaminarten gelten nicht als Feuerstätten im Sinne der 1. BImSchV und sind daher meist genehmigungsfrei, was sie besonders in WEGs attraktiv macht.

2. Genehmigungen und rechtliche Rahmenbedingungen

Zustimmungspflicht bei baulichen Veränderungen

In einer Wohnungseigentümergemeinschaft reicht es keineswegs aus, dass ein Kamin technisch machbar ist. Vielmehr müssen auch eine Vielzahl rechtlicher Hürden genommen werden, um die Interessen aller Eigentümer und die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.

Das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) regelt, dass bauliche Veränderungen am Gemeinschaftseigentum nur mit Zustimmung der Eigentümerversammlung erfolgen dürfen. Darunter fallen beispielsweise die Nutzung eines gemeinschaftlichen Schornsteins, der Anbau eines Edelstahlschornsteins, Durchbrüche in tragenden Wänden oder Öffnungen in der Fassade oder im Dach. Wird hier ohne Genehmigung gehandelt, kann die Gemeinschaft die Beseitigung der Veränderungen verlangen und Schadensersatz fordern.

Weitere gesetzliche Vorgaben

Neben dem WEG sind auch eine Reihe von öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu beachten. Die jeweilige Landesbauordnung gibt beispielsweise konkrete Vorgaben zu Abständen, Brandschutz und anderen baulichen Anforderungen. Die Feuerungsverordnung definiert technische Mindestanforderungen an Feuerstätten und deren Betrieb. Die 1. Bundesimmissionsschutzverordnung regelt die zulässigen Emissionen, und das Gebäudeenergiegesetz (GEG) stellt Anforderungen an die Energieeffizienz bei Heizungsanlagen.

Die wichtige Rolle des Schornsteinfegers

Eine zentrale Rolle spielt zudem der zuständige Bezirksschornsteinfeger. Er ist nicht nur für die regelmäßige Kontrolle und Wartung der Feuerstätte zuständig, sondern prüft bereits im Vorfeld die Planung und den Einbau. Erst nach seiner Abnahme darf die Anlage in Betrieb genommen werden. Die Einbindung des Schornsteinfegers ist daher Pflicht und sollte frühzeitig erfolgen.

3. Gemeinschafts- oder Sondereigentum?

Abgrenzung und Bedeutung für den Kaminbau

Ein entscheidender Faktor für die Machbarkeit eines Kamins in der Wohnungseigentümergemeinschaft ist die Frage, ob die betroffenen Bauteile Gemeinschafts- oder Sondereigentum sind. Gemeinschaftseigentum umfasst typischerweise Schornsteine, tragende Bauteile oder Fassaden, während das Sondereigentum die Räume im Inneren betrifft, ohne dass die äußere Bausubstanz verändert wird.

Kamine, die ausschließlich im Sondereigentum betrieben werden und keine baulichen Veränderungen am Gemeinschaftseigentum mit sich bringen, wie beispielsweise Elektrokamine oder Ethanol-Kamine, sind in der Regel genehmigungsfrei. Dies liegt daran, dass sie keinen Einfluss auf die Statik, den Brandschutz oder die gemeinschaftlichen Abgaswege haben. Bei klassischen Kaminen oder Öfen, die Schornsteine oder Fassaden durchbrechen oder an gemeinschaftlichen Bauteilen ansetzen, ist hingegen eine Zustimmung aller Eigentümer notwendig. Ohne diese Genehmigung drohen nicht nur rechtliche Konsequenzen, sondern auch ein Rückbau auf eigene Kosten.

4. Nachträglicher Einbau – Rechte und Pflichten von Eigentümern und Mietern

Zustimmung der Eigentümergemeinschaft einholen

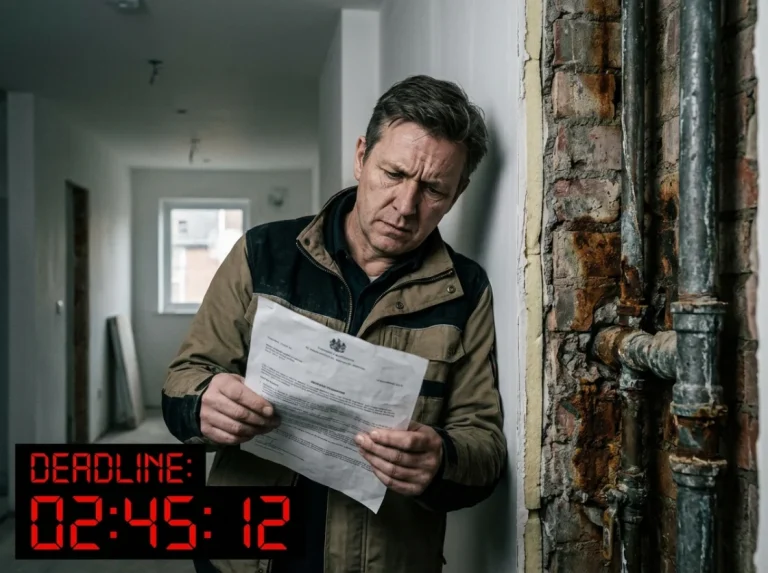

Der nachträgliche Einbau eines Kamins in einer Eigentumswohnung ist kein rein privates Vorhaben. Eigentümer müssen stets die Zustimmung der Eigentümerversammlung einholen, bevor sie mit den Arbeiten beginnen. Selbst kleinere bauliche Veränderungen, wie das Anbringen eines Edelstahlschornsteins an der Außenfassade, können erheblichen Einfluss auf das Gemeinschaftseigentum haben und bedürfen deshalb einer formellen Genehmigung. Ohne diese Zustimmung riskieren die Eigentümer nicht nur Streit mit der Gemeinschaft, sondern auch mögliche Rückbauverpflichtungen.

Besondere Situation bei Mietern

Auch Mieter, die einen Kamin nutzen möchten, benötigen eine doppelte Zustimmung: Einerseits die Erlaubnis des Vermieters, andererseits die Zustimmung der Wohnungseigentümergemeinschaft, falls gemeinschaftliches Eigentum betroffen ist. Diese Regelung schützt sowohl die Interessen der Vermieter als auch die der Eigentümergemeinschaft und stellt sicher, dass bauliche Maßnahmen gut abgestimmt und sicher durchgeführt werden.

5. Kosten und finanzielle Zuständigkeiten beim Kaminbau in der WEG

Grobe Kosteneinschätzung der verschiedenen Kaminarten

Die Kosten für die Anschaffung und Installation eines Kamins variieren stark je nach Art des Kamins und dem baulichen Aufwand. Elektrokamine sind mit Preisen ab etwa 300 Euro vergleichsweise günstig und verursachen kaum bauliche Eingriffe. Klassische Holzöfen liegen häufig im Bereich von 4.000 bis 6.000 Euro inklusive Montage, während Pelletöfen aufgrund der automatischen Brennstoffzufuhr und der Technik meist zwischen 5.000 und 8.000 Euro kosten.

Der Anbau eines Edelstahlschornsteins, der in vielen Fällen notwendig ist, schlägt mit rund 200 Euro pro Meter zu Buche. Weitere Zusatzkosten entstehen durch eventuell notwendige Statikgutachten, Genehmigungsverfahren, Brandschutzmaßnahmen sowie die Abnahme und regelmäßige Kontrolle durch den Schornsteinfeger.

Wer trägt die Kosten?

Die Frage der Kostenverteilung ist nicht immer eindeutig. Bauliche Veränderungen am Gemeinschaftseigentum müssen in der Regel von allen Eigentümern gemeinsam getragen werden. Sind die Maßnahmen jedoch ausschließlich dem Sondereigentum zuzuordnen, trägt der jeweilige Eigentümer die Kosten selbst. Es empfiehlt sich, im Vorfeld alle finanziellen Aspekte offen zu klären und gegebenenfalls schriftliche Vereinbarungen zu treffen, um spätere Konflikte zu vermeiden.

6. Risiken und potenzielle Streitpunkte

Rauch- und Geruchsbelästigung

Ein häufiges Konfliktthema in WEGs ist die Rauch- und Geruchsbelästigung durch Kaminfeuer. Gerade bei Holzöfen kann der austretende Rauch durch Nachbarwohnungen ziehen, was zu erheblichen Beeinträchtigungen und Streitigkeiten führen kann. Hier helfen nur technische Lösungen wie gut geplante Abgaswege und die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte, um die Belastung so gering wie möglich zu halten.

Optische Beeinträchtigungen

Die optische Veränderung des Gebäudes, etwa durch den Anbau eines Edelstahlschornsteins an der Fassade, führt ebenfalls nicht selten zu Ablehnungen in der Eigentümerversammlung. Gerade in historischen oder ästhetisch sensiblen Gebäuden ist der Schutz des äußeren Erscheinungsbildes ein wichtiges Argument.

Brandschutzverstöße und Rückbaupflichten

Nicht zuletzt bergen unfachmännisch geplante oder ausgeführte Kamininstallationen erhebliche Sicherheitsrisiken, die zu Brandschutzverstößen führen können. Ohne ordnungsgemäße Genehmigungen können Behörden oder die Eigentümergemeinschaft einen Rückbau verlangen, der für den Verursacher teuer wird.

7. Praxisbeispiele aus der Rechtsprechung

Fall 1: Edelstahlschornstein an der Straßenfassade

In einem bekannten Fall wurde der Einbau eines Edelstahlschornsteins an der Straßenfassade abgelehnt, da die Eigentümerversammlung die optische Beeinträchtigung des Gebäudes beanstandete. Die Ablehnung wurde vom Gericht bestätigt, da der Schutz des äußeren Erscheinungsbildes als schützenswertes Gemeinschaftsinteresse gewertet wurde.

Fall 2: Nutzungseinschränkung wegen Rauchbelästigung

In einem anderen Fall wurde die Nutzung eines Holzofens zeitlich eingeschränkt, nachdem wiederholt Beschwerden wegen Rauchbelästigung bei Nachbarn eingingen. Die Eigentümergemeinschaft setzte klare Betriebszeiten fest, um die Belästigung zu minimieren.

Fall 3: Rückbau bei eigenmächtigem Ethanol-Kamin

Ein Eigentümer hatte eigenmächtig einen Ethanol-Kamin mit einem Durchbruch in der Fassade installiert. Die Eigentümerversammlung verlangte daraufhin den Rückbau auf eigene Kosten, was durch das Gericht bestätigt wurde. Dieses Beispiel zeigt, dass auch scheinbar harmlose Varianten nicht ohne Zustimmung umgesetzt werden dürfen, wenn sie Gemeinschaftseigentum beeinträchtigen.

8. Umweltaspekte und Nachhaltigkeit beim Kaminbetrieb

Feinstaubemissionen und moderne Technik

Holzöfen gehören zu den Hauptquellen für Feinstaubemissionen im Winter, insbesondere ältere, nicht zertifizierte Geräte. Moderne, emissionsarme Geräte mit Wirkungsgraden über 80 Prozent leisten hier einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und zur Luftreinhaltung.

Nachhaltige Brennstoffe

Die Verwendung von zertifiziertem Holz und nachhaltigen Restholzpellets trägt dazu bei, die Umweltbelastung zu reduzieren. Dabei ist darauf zu achten, dass das Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt und entsprechend trocken gelagert wird, um eine effiziente Verbrennung zu gewährleisten.

Fördermöglichkeiten

Für emissionsarme Kaminanlagen bieten verschiedene Förderprogramme, beispielsweise von der BAFA oder der KfW, finanzielle Unterstützung an. Diese Zuschüsse können die Investitionskosten reduzieren und gleichzeitig zur Umweltfreundlichkeit beitragen.

9. Schritt-für-Schritt-Plan für den erfolgreichen Kaminbau in der WEG

- Bedarf analysieren: Überlegen Sie genau, welche Art von Kamin für Ihre Wohnung geeignet ist und welche Ansprüche Sie haben.

- Geeignete Kaminart auswählen: Berücksichtigen Sie technische Machbarkeit, Kosten und rechtliche Vorgaben.

- Technische Machbarkeit prüfen: Lassen Sie durch Fachleute prüfen, ob Schornsteinanschluss, Frischluftzufuhr und Brandschutzvorgaben erfüllt werden können.

- Kostenvoranschläge einholen: Vergleichen Sie Angebote von Herstellern und Handwerkern.

- Antrag an Eigentümerversammlung stellen: Präsentieren Sie Ihr Vorhaben inklusive aller relevanten Unterlagen und technischen Gutachten.

- Genehmigungen sichern: Beantragen Sie notwendige bau- und immissionsschutzrechtliche Genehmigungen.

- Fachgerechte Installation: Beauftragen Sie qualifizierte Handwerker und binden Sie den Schornsteinfeger frühzeitig ein.

- Abnahme durch Schornsteinfeger: Nach Fertigstellung erfolgt die Prüfung und Abnahme der Anlage.

- Regelmäßige Wartung: Sorgen Sie für die Einhaltung der Wartungsintervalle, um Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten.

Typische Fehler beim Kaminprojekt

Der häufigste Fehler ist der Start ohne Genehmigung, was im schlimmsten Fall zu kostenintensiven Rückbauverpflichtungen führt. Auch eine falsche Dimensionierung der Feuerstätte kann dazu führen, dass die gewünschte Wärme nicht erreicht wird oder die Anlage ineffizient arbeitet. Billige Eigenmontagen bergen Sicherheitsrisiken, etwa durch unsachgemäße Abdichtungen oder mangelnden Brandschutz. Nicht zuletzt führt eine nicht abgestimmte Optik häufig zu Ablehnungen durch die Eigentümergemeinschaft, was vermeidbare Konflikte nach sich zieht.

10. Fazit: Mit Planung und Abstimmung zum Wunschkamin

Ein Kamin in einer Eigentumswohnung ist zwar ein attraktives und oft gewünschtes Wohn-Highlight, doch sein Einbau erfordert eine sorgfältige Planung und das genaue Beachten zahlreicher technischer, rechtlicher und gemeinschaftlicher Vorgaben. Wer sich frühzeitig über die verschiedenen Kaminarten informiert, die geltenden Vorschriften kennt und die Eigentümergemeinschaft von Anfang an einbindet, schafft die besten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Projekt. Dabei sollten nicht nur die Kosten, sondern auch Umweltaspekte wie Emissionen und Energieeffizienz berücksichtigt werden, um langfristig Freude an der Feuerstelle zu haben.

Konflikte, Ärger und teure Rückbauten lassen sich vermeiden, wenn man die Genehmigungsverfahren gewissenhaft durchläuft und auf die Expertise von Fachbetrieben und Schornsteinfegern setzt. Ein Kamin kann so weit mehr sein als nur eine Wärmequelle – er wird zum Herzstück der eigenen Wohnung und steigert die Wohnqualität und den Wert der Immobilie erheblich. Hinzu kommt, dass Kamine auf die Energieeffizienz steigern können. Mit der richtigen Vorbereitung und einem respektvollen Umgang innerhalb der Gemeinschaft steht dem gemütlichen Flammenspiel in der eigenen Wohnung nichts mehr im Wege.